Otra Parte es un buscador de sorpresas de la cultura

más fiable que Google, Instagram, Youtube, Twitter o Spotify.

Lleva veinte años haciendo crítica, no quiere venderte nada y es gratis.

Apoyanos.

En el comienzo de Rabbit Redux, Harry “Rabbit” Angstrom, el personaje emblemático de John Updike, aparece “con la cintura espesa y el encorvamiento cauteloso que le han otorgado diez años de oficio como linotipista”. Updike, que murió el pasado enero a los setenta y seis años, después de más de cinco décadas de trabajo literario, disfrutaba de darles a sus protagonistas un empleo definido. En sus cuentos y novelas vemos a maestros, abogados, arquitectos, ingenieros, técnicos en computación y miembros de cuantas profesiones quepan en una pequeña ciudad norteamericana del Medio Oeste. Todos conocen materias diferentes, y la atención hiperestésica del autor se amolda a las percepciones específicas de cada uno. A Updike le interesaba sobremanera, además, el modo en que estaba construido el mundo material: un cuarto es “una habitación colonial de cielo raso cuya mampostería está pintada del blanco sucio que se conoce comercialmente como color hueso”. Rara vez su mirada se detenía sobre el nimbo del simbolismo. Y sin embargo, al pensar en Rabbit, en ese “americano medio”, como linotipista, no puedo evitar pensar en una metáfora de las labores de su creador.

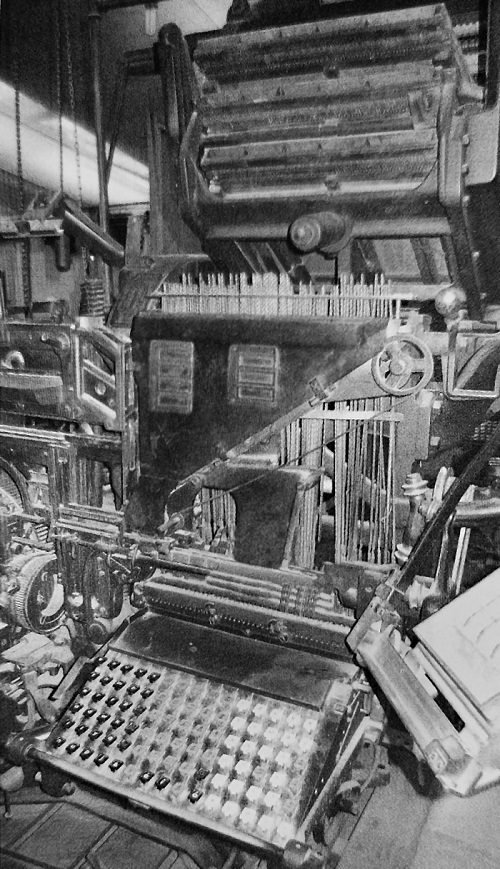

La linotipia, en los días predigitales de Rabbit Redux, era un proceso técnico de bastante complejidad. Se necesitaba un mamotreto mecánico y un operario versado en su funcionamiento; se necesitaba paciencia, buen juicio y precisión. En una escena narrada con característico lujo de detalles, Angstrom arma y rearma una página hasta que sílabas, mayúsculas y signos gráficos encajan en el espacio disponible. Updike hace hincapié en lo que podríamos llamar “experiencia artesanal”. Hay un saber, alguien que lo implementa y un resultado no tan sencillo como parece desde afuera. El artesano, parece decir, no es un artista, pero ambos se bañan en el mismo río. La luminosa escritura de Updike presupone en efecto mucho de artesanía, de craftsmanship. Famosos por su musicalidad, lirismo y energía metafórica, sus libros están fundamentalmente bien hechos. Bien hechos, para dar un ejemplo updikeano, en el mismo sentido que un auto japonés. Esta “eficacia casi infalible”, como la ha llamado Frank Kermode, se vuelve más asombrosa cuanto más se lo lee.

Las descripciones exactas, la pertinencia histórica, el relevamiento de tecnologías y modas, la ingente información distribuida por miles y miles de páginas, suscitan preguntas casi infantiles: ¿Cuántas cosas sabía Updike? ¿Y cómo hizo para aprenderlas? Una respuesta sencillista es que, estrictamente, sabía a medias. Sabía hacer de cuenta que sabía. Desplegaba un saber retórico. Crear un vendedor o un astrofísico convincente, una vez obtenidos los datos básicos, es una cuestión de estilo. No resulta fácil en la práctica, pero incluso suponiendo que sí, este talento es ya rarísimo. (Pensemos en todos los novelistas que escriben sobre escritores, dejando de lado una enorme franja de la actividad humana.) Updike poseía, por naturaleza, lo que Keats llamó “capacidad negativa”, la habilidad de habitar otras voces y otros ámbitos, pero además investigaba exhaustivamente, adoraba los datos. In the Beauty of the Lilies, una soberbia saga familiar sobre la decadencia de la religión y el encumbramiento del cine, trae una nota en que agradece a mucha gente, desde teólogos hasta carteros, por la “ayuda invaluable con los detalles”. Y Updike cita un número comparable de libros: guías de cine, estudios de cultos norteamericanos, monografías de historia. Por momentos, puede pensarse en él como una versión norteamericana de Flaubert, más alegre, más burbujeante, pero no menos hacendoso ni competente.

En un ensayo de hace unos años, Tom Wolfe arremetió contra la insuficiencia de la novela contemporánea de su país para captar lo que estaba ocurriendo “ahí afuera”, en la realidad. Su argumento se volvió instantáneamente dudoso cuando decidió incluir a Updike entre los desatentos. Porque ¿hubo un escritor norteamericano más alerta que Updike a la textura de las cosas, a los “divinos detalles”, como los llamaba Nabokov? ¿Alguien que hiciera propio con igual asiduidad el mandato conradiano de “hacernos ver”? En cualquier caso, no Wolfe. Como radiografía de la llanura estadounidense, sus tres novelas palidecen al lado de la tetralogía de Rabbit Angstrom. Y Wolfe sólo escribió tres novelas, mientras que Updike veintiocho. La productividad, a todo esto, no es un dato menor. Updike no sólo escribía bien (muy bien), sino que escribía mucho: según el cálculo de Rodrigo Fresán, un libro por año desde 1958. Cincuenta libros, la mayoría mejor escrita que el libro mejor escrito de la mayoría. “Se me acusa de escribir demasiado –dijo Updike, en relación con otra fabulosa prolífica, Joyce Carol Oates–, pero si uno se toma el oficio de escribir con seriedad e intenta realizarlo como una actividad ordenada, en vez de dedicar su energía a buscar la buena vida y la felicidad y las drogas y la bebida y la celebridad, uno escribe una cantidad alarmante durante una vida. Somos obreros de la escritura.” La ética de trabajo es prácticamente calvinista.

Una idea que se me ocurre ahora es que la reacción en contra de Updike –las acusaciones medio pavotas de incorrección política, primitivismo sexual, monotonía temática– no se desprenden tanto de la obra en sí como de las exigencias insoportables que plantea. Nicholson Baker tuvo que escribir un libro sobre el maestro para poder seguir escribiendo sobre otras cosas. David Foster Wallace, que acusó a Updike de “gran narcisismo masculino”, plasmó muchas veces obras subupdikeanas, llenas de información nerd, a escala inhumana. Hay que matar al rey, pero la dramaturgia freudiana es a la larga lo de menos. Lo importante, lo que queda, es una obra enorme y enormemente sólida. En uno de los muchos tributos tras la muerte de Updike, Paul Theroux recordó una opinión de V. S. Pritchett: “Cuantas menos novelas y obras de teatro uno escriba –por culpa de otros intereses parasitarios– menor será la habilidad de escribir […] La ley que gobierna las artes es que deben ser practicadas hasta el exceso”. Updike, menos proclive a los aires de santidad excepcionalista, dijo una vez que aspiraba a ser escritor como quien era médico o abogado. Talentosísimo, fue excesivamente profesional.

Foto: Eduardo Rey

Milpalabras

Alan Pauls

Fischli & Weiss y The Way Things Go. La comedia de las cosas

The Way Things Go (1987) es una reacción en cadena filmada que dura...

Milpalabras

Lux Lindner

Nueva señalética para laberintos comprometidos

¿Cuál es el mínimo de forma y ambigüedad admisible para que proyectos antidistópicos de núcleo ternurista interpolados dentro de un sistema...

Milpalabras

Néstor García Canclini

Todo comienza al preguntarse sobre el ocultamiento de la amistad. ¿Por qué si hay tantos libros y revistas dedicados al amor, se reflexiona poco, salvo en...

Send this to friend